食卓でご飯やみそ汁を器によそう時、あなたはなんと表現しますか?「よそう」「よそる」以外にも、「盛る」「つぐ」など、地域や家庭によって様々な言い方があります。しかし、これらの言葉には、単に料理を盛り付ける以上の、日本ならではの文化や美意識が込められているのです。

「よそう」と「よそる」の違い

「ご飯をよそう」と「ご飯をよそる」。どちらも耳にしたことがある言葉ですが、その違いを正確に説明できますか?

「よそう」の語源と意味

「よそう」は漢字で「装う」と書き、元々は身支度を整えるという意味でした。それが転じて、飲食物を整え用意するという意味になり、さらに器に盛り付けるという意味へと変化していったのです。

「よそる」は比較的新しい言葉

一方、「よそる」は「よそう」と「盛る」が混ざってできた比較的新しい言葉と考えられています。

日本各地の多様な表現

「よそう」「よそる」以外にも、ご飯やみそ汁を器に盛ることを表す言葉は数多く存在します。

盛る(もる)

一般的に使われる言葉で、料理を器に高く盛り付ける様子を表します。

つぐ

液体を器に入れる際に使われることが多く、みそ汁やスープなどに適した表現です。

盛(も)り付ける: 料理を美しく配置する意味合いが強く、おせち料理やお弁当などでよく使われます。

手盛(ても)り

旅館や料亭などで、料理人が客の前で直接ご飯をよそることを指します。

山盛(やまも)り

ご飯や料理を山のように高く盛り付ける様子を表し、豪快さや温かみを伝える表現です。

これらの言葉は、地域の食文化や風習、そして人々の温かい気持ちを表しています。

盛り付けに込められた日本人の心

日本料理では、盛り付けは単に料理を器に並べるだけでなく、季節感や美意識を表現する大切な要素です。

彩り: 旬の食材を使い、赤、黄、緑など、見た目にも美しい盛り付けを心がけます。

余白: 器の余白を活かし、料理を引き立てることで、上品さや奥ゆかしさを表現します。

高さ: 料理に高さを出すことで、立体感や躍動感を演出し、食欲をそそります。

これらの要素を組み合わせることで、日本人は食卓に季節の移ろいや自然の美しさを表現してきたのです。

ご飯を盛り付ける主な言い方と地域

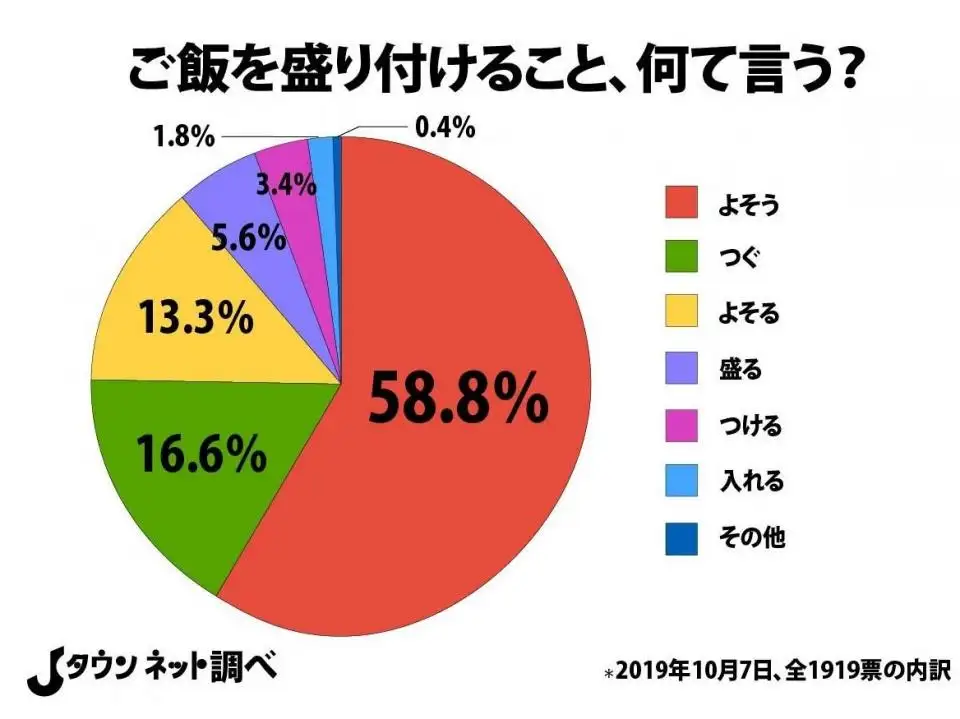

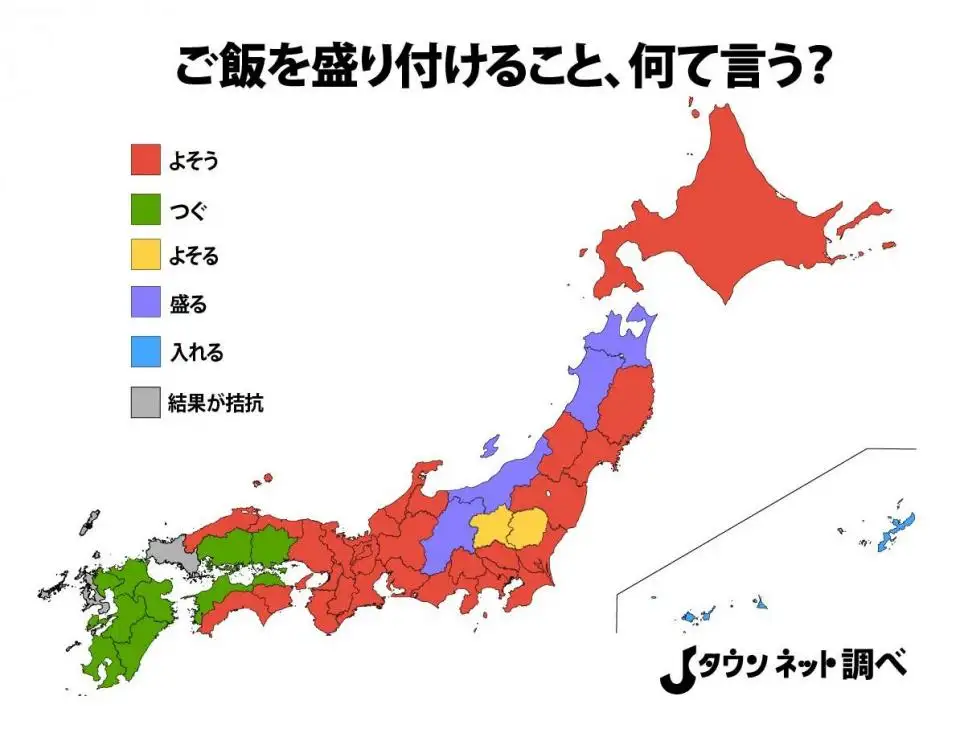

ご飯を盛り付けることを何と言うか、地域によって様々な言い方があります。

ここでは、いくつかの都道府県別の言い方と、その背景にある文化について解説します。

よそう

全国的に広く使われる言葉で、特に関西地方で一般的です。漢字では「装う」と書き、美しく盛り付けるという意味合いがあります。

つぐ

九州地方でよく使われます。液体を容器に入れる意味合いが強く、ご飯を茶碗に入れる様子を表しています。

よそる

「よそう」と「盛る」が混ざった言葉で、一部の地域で使われています。

盛る

北海道や東北地方で多く使われます。ご飯を高く盛り上げる様子を表す言葉です。

(出典元:「よそう、つぐ、つける… 日本全国「ご飯の盛り付け」方言マップがこちら」のページより)

地域別の詳細

北海道・東北地方

寒い地域では、温かいご飯を高く盛り上げることで、冷めにくくするという意味合いがあると考えられます。

関西地方

「よそう」は、ご飯を丁寧に扱う文化を表していると考えられます。

九州地方

「つぐ」は、ご飯を大切にする気持ちを表していると考えられます。

(出典元:「よそう、つぐ、つける… 日本全国「ご飯の盛り付け」方言マップがこちら」のページより)

文化的な背景

ご飯の盛り付け方は、その地域の食文化や価値観を反映しています。

同じ日本でも、地域によって言葉や文化が異なることは非常に興味深いですね。

近年では、地域による言葉の違いは薄れつつありますが、高齢の方を中心に、昔ながらの言い方を使う人もいます。

「ご飯を盛る」という行為一つをとっても、地域によって様々な表現があるのは面白いですね。

まとめ:言葉と盛り付けに込められた日本文化の奥深さ

「よそう」と「よそる」の違い、そして盛り付けに込められた日本人の心。

これらの言葉や文化を知ることで、私たちは日々の食卓をより豊かに、そして奥深く感じることができるでしょう。

コメント